作品を作る前には、必ず雛型(ミニチュア模型)を作って、イメージを膨らませます。

雛型を見ながら、針金で切った長い粘土を積み上げ、三体の作品を下から乾燥硬化させながら並列に作業をします。

腰には非常に悪いですが、一番楽しい作業です。

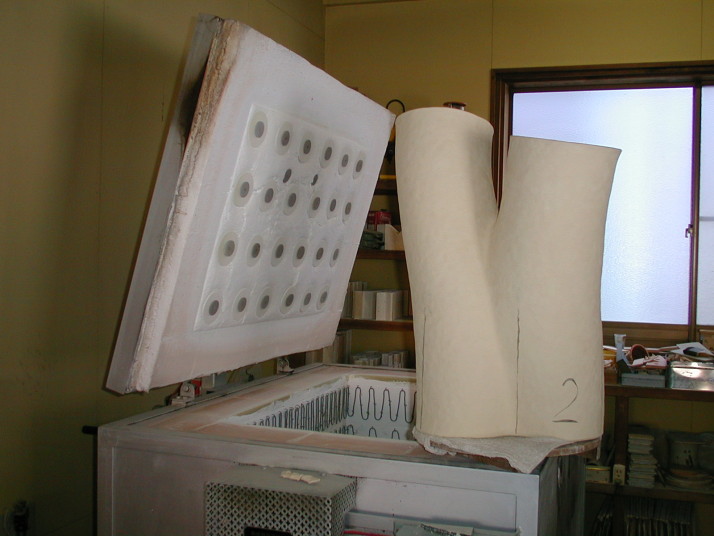

充分に乾燥させて収縮すると、窯に入る高さになりました。

壊れやすいので慎重に。これもかなり腰にきます。

これから840℃素焼き焼成に入ります。

無事、素焼き窯から出た作品にサンドペーパーを掛け、水洗いをします。

内部に釉薬を流し入れ、上部を先に逆さにして釉浸けをし、その後下部を釉に浸ける。

釉薬を施さない箇所には、陶画糊と新聞紙でふさいでおきます。

1300℃で本窯還元焼成。釉薬の掛かっていない焼き締め部分に上絵を描く

洋絵の具の上からまた、白釉を塗り埋めます。

白釉は透明になります。

上絵呉須と洋絵の具で絵付けをします。

絵付けを施したのち840℃の上絵窯に入れ、いよいよ完成です。

大きな作品も小さな作品も工程はほぼ同じです。

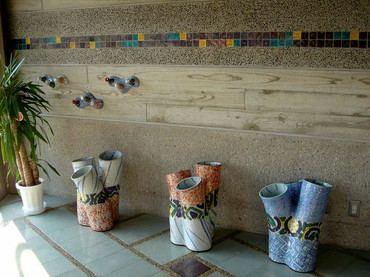

20020年4月13日開館しました石川健九谷焼美術館(加賀市大聖寺)の玄関に設置された傘立てです。お時間ありましたら是非ご覧ください。